Haltungsform: Was taugt das neue Label zur Fleischkennzeichnung

Das neue Label Haltungsform der großen Supermärkte soll dem Verbraucher bei der Auswahl des Fleisches helfen. Was steckt genau dahinter?

- Nachhaltigkeit

- Regional

- Umwelt

Die großen deutschen Supermarkt- und Discounterketten Aldi, Edeka, Kaufland, Penny, Real, Netto, Lidl, Wasgau und Rewe haben seit Anfang April eine Kennzeichnung für Haltungsbedingungen von Fleischprodukten eingeführt. Sie soll dazu dienen, dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern und mehr Transparenz zu schaffen. 6600 Betriebe nehmen derzeit deutschlandweit teil und klassifizieren ihr Fleisch in den vier Haltungsform-Stufen.

Was du über das Label wissen solltest

Herkunft: Das Label wurde von der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH, hinter der neben einigen Fleischverarbeitungsverbänden auch die Handelsvereinigung für Marktwirtschaft und der deutsche Bauernverband stehen, schon 2015 ins Leben gerufen und aufgebaut. Diese ist Teil der QS Qualität und Sicherheit GmbH, die auch das QS-Prüfzeichen für frische Lebensmittel vergibt.

Finanzierung: Die Initiative Tierwohl finanziert sich durch Beiträge der Mitgliedssupermärkte. Pro verkauftem Kilo Fleisch oder Wurst zahlen sie 6,25 Cent (seit 2018) an die Gesellschaft – auch für Fleisch von Betrieben, die nicht Teil der Initiative sind. Damit hat das Projekt jährlich ein Budget von 130 Millionen Euro zur Verfügung. Runtergerechnet verkaufen Aldi Nord & Süd, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny, Real, Rewe und Wasgau also rund 2 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr.

Als Kompensation für ihren Mehraufwand bekommen die teilnehmenden Bauern einen jährlichen Grundbetrag von 500€. Zusätzlich erhalten sie ein individuell abgestimmtes Entgelt je nach Betriebsgröße und Haltungsform. Ihnen soll durch die Förderung des Tierwohls kein ökonomischer Nachteil entstehen. Derzeitig werden keine neuen Betriebe aufgenommen, da die Mittel ausgelastet sind.

Manche Fleischarten werden bisher nur mit dem Tierwohl-Siegel ausgezeichnet und nicht in die Kategorien eingeordnet. Foto: Initiative Tierwohl

Bild: Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH, initiative-tierwohl.deDie vier Haltungsformen kurz zusammengefasst

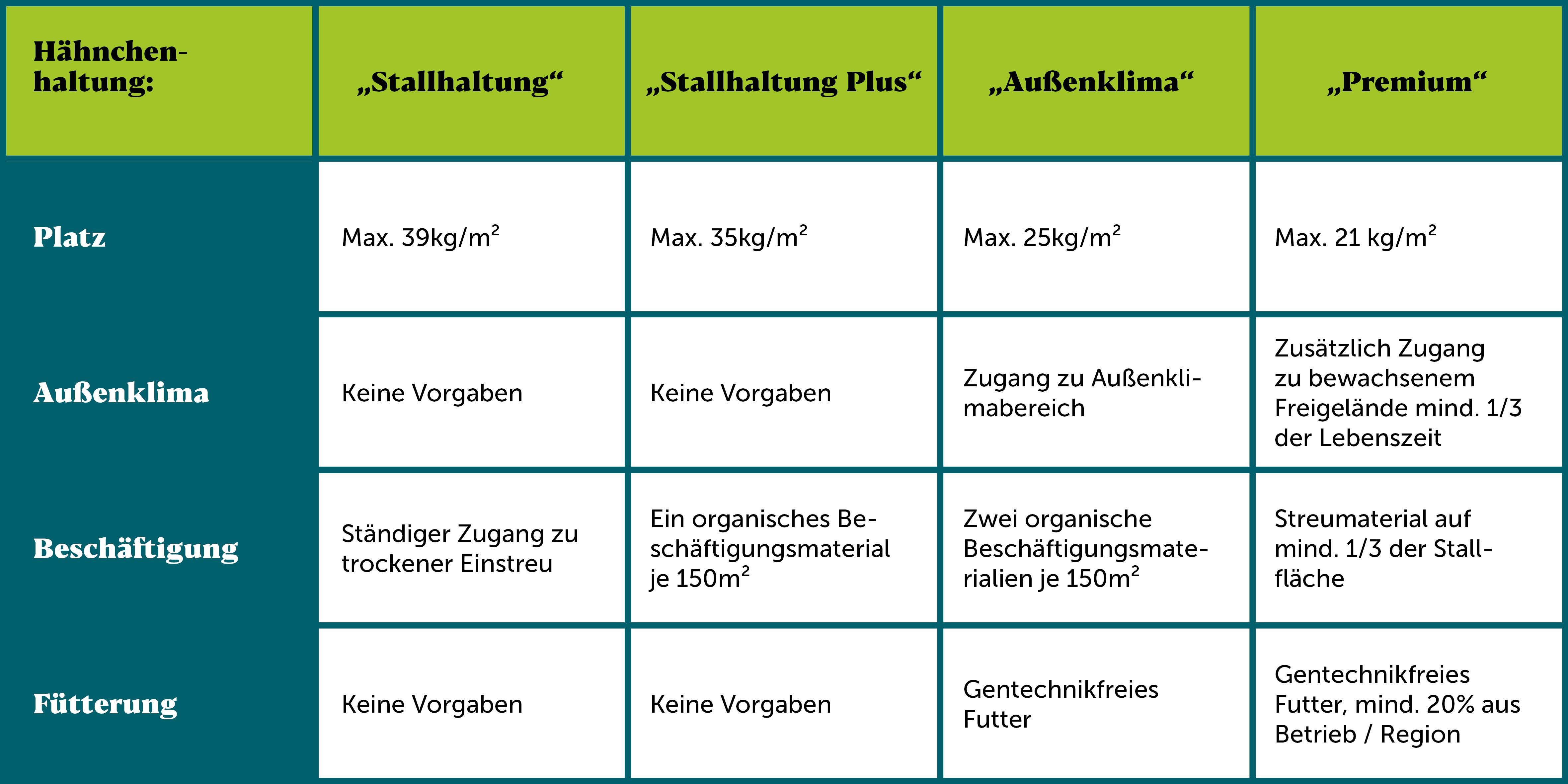

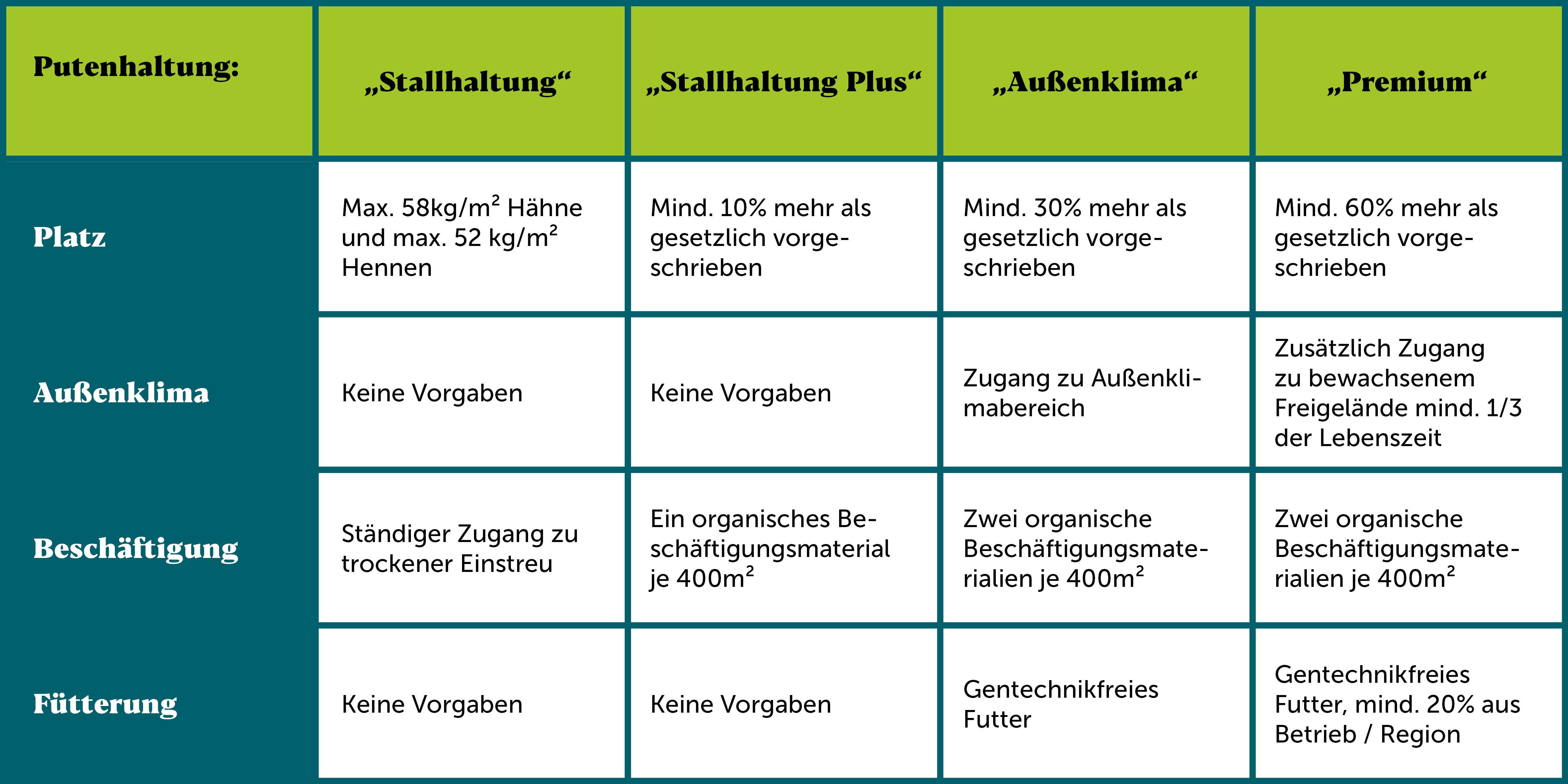

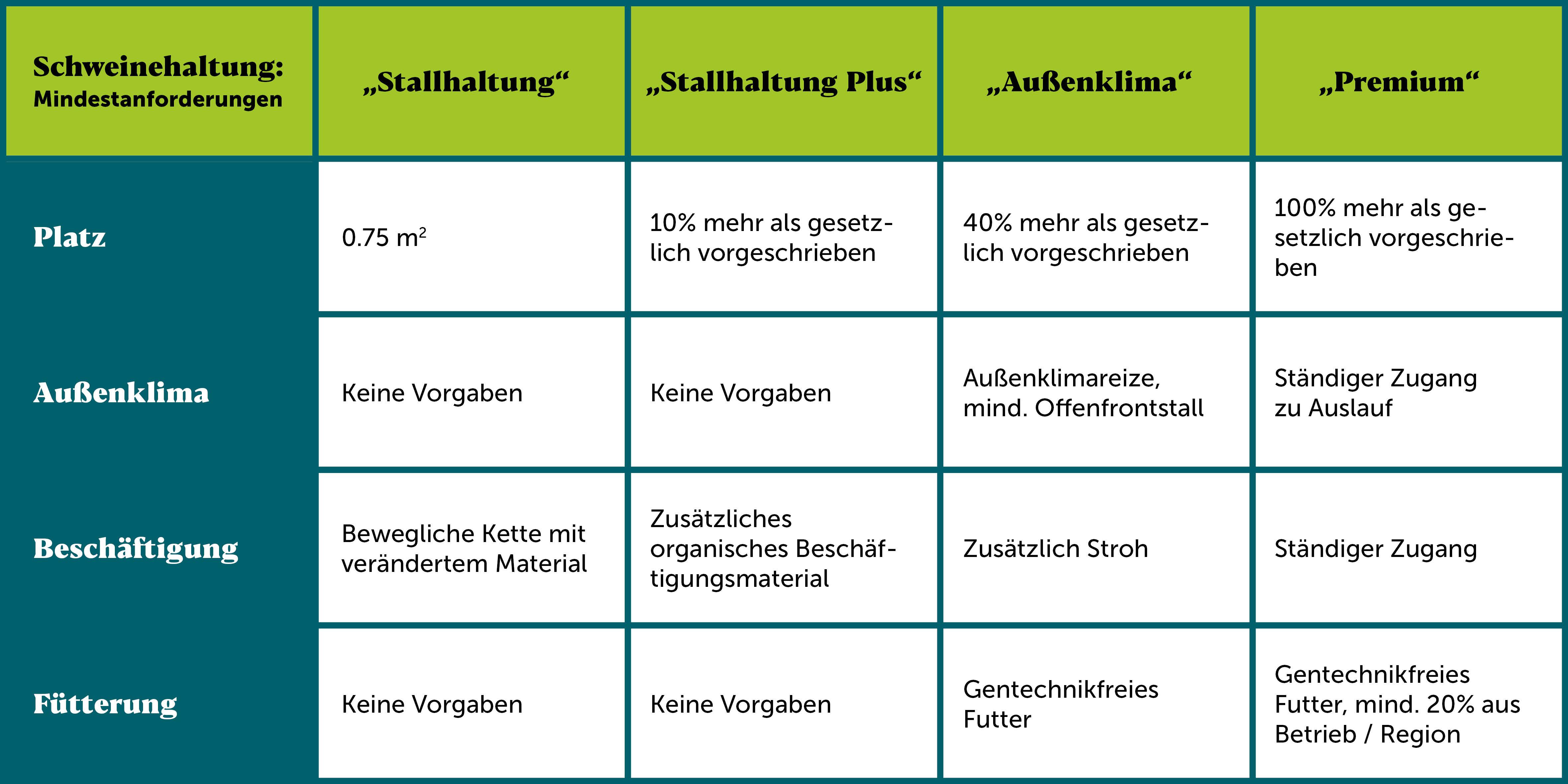

Die Stufen Stallhaltung, StallhaltungPlus, Außenklima und Premium beinhalten je nach Tierart abgestimmte Kriterien, die eingehalten werden müssen. Um überhaupt in Frage zu kommen, müssen Betriebe der Schweinemast grundsätzliche Anforderungen des QS-Prüfsiegels umsetzen.

Einmal im Jahr werden Stallklima- und Tränkewasser überprüft. Weiterhin nehmen Betriebe entweder schon jetzt oder ab 2020 an einem indexierten Schlachtbefunddatenprogramm teil, geben also die Organbefunde ihrer Schlachttiere an die Initiative weiter, um Rückschlüsse auf Krankheiten oder Fütterungsmängel zu ziehen. Die Betriebe werden zweimal jährlich kontrolliert, einmal davon unangekündigt. Wird eines des Kriterien nicht erfüllt, fällt der Betrieb aus der Initiative heraus und muss gegebenenfalls gezahlte Beiträge zurückgeben.

Die folgenden Darstellungen sind eine Zusammenfassung der Kriterien der Initiative und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hähnchenfleisch

Bild: Regiothek

Putenfleisch

Bild: Regiothek

Schweinefleisch

Bild: RegiothekNoch keine Kriterien für Rinder & Schlachtkühe festgelegt

Das Fleisch von Jungbullen, Ochsen, Färsen (Kühe, die noch nicht gekalbt haben), Mastkälber wird bisher noch nicht eingeordnet, sondern nur mit dem oben abgebildeten Siegel bedruckt. Ebenso wird auch das Fleisch von Schlachtkühen (also älteren Kühen, die schon gekalbt haben) noch nicht kategorisiert, kann aber am Siegel erkannt werden.

So gut wie den Schweinen vom Biohof „Beim Schuster“ in Kirchberg geht es leider nicht allen Schweinen.

Bild: RegiothekFazit

Ob das neue Label tatsächlich dazu beiträgt, das Tierwohl in den Großbetrieben zu verbessern, bleibt abzusehen. Nur, wenn sich deutlich mehr Verbraucher dazu entschließen ihr Fleisch aus der Premium-Kategorie zu kaufen, kann ein Verbesserungseffekt eintreten. Der Handel tritt damit die Verantwortung für bessere Haltungsbedingungen teilweise an die Verbraucher ab – und gibt mit dem Tierwohllabel nur eine wage Orientierungsmöglichkeit zu Hand, dessen Bewertungskriterien nur mit eigener Recherchearbeit erfahrbar werden.

Vor allem in den Stallhaltungs-Kategorien gehen die Anforderungen an die Betriebe kaum über gesetzliche Mindeststandards hinaus. Die Kriterien, die die Initiative festhält, sind zudem oftmals schwammig formuliert. So reicht es für die Bereitstellung von Außenklima oftmals schon, „Außenklimaanreize“ zu schaffen – beispielsweise eine offene Stallfront. Ob mit derartigen Maßnahmen allerdings das Tierwohl nachhaltig verbessert werden kann, bleibt fraglich.

Nur kleiner Schritt in die richtige Richtung

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Anforderungen des Tierwohllabels mehr an wirtschaftlichen Kriterien als an artgerechter Haltung orientieren. So sind selbst die Mindestanforderungen der Premium-Kategorie eben nur Mindestanforderungen, wie allein die Platzvorgaben für die Schweinehaltung zeigen: 1,4 Quadratmeter hat hier ein Schwein zur Verfügung. Zum Vergleich: Ein reguläres Einzelbett nimmt 1,8 Quadratmeter in Anspruch.

Die Initiative kann trotz aller Kritik als ein kleiner Schritt in die richtige Richtung angesehen werden, denn sie ermutigt eine größere Masse von Verbrauchern dazu, sich bewusster mit ihrem Konsum außeinander zu setzen. Um zu sehen, wie wir bei der Regiothek uns gelebtes Tierwohl vorstellen, kann beispielsweise bei diesen Anbietern vorbeischauen.

Du möchtest dir selbst ein Bild von der Initiative machen? Mehr Informationen erhältst du unter: haltungsform.de und Initiative Tierwohl.

Newsletter

Melde dich jetzt zum Regiothek-Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten mehr

Einen weiteren Artikel zum Thema Tierwohl haben wir hier für euch: